Architektur – Impulsgeber für die Zukunft: Interview mit Arch. DI Horst Reiner, Partner der ATP Gruppe

08.07.2022zur Übersicht

Architektur bedeutet Veränderung – seit jeher hat jede Zeit auch „ihre“ Architektur. Neben gestalterischen Herausforderungen stehen heute aber noch ganz andere Themen im Fokus. Wir haben mit Architekt DI Horst Reiner, Partner der ATP Gruppe und Geschäftsführer der Standorte in Wien und Ungarn, über die aktuellen „Trends“ und die Zukunft gesprochen.

Gebäude von gestern und heute unterscheiden sich nicht nur in ihrem äußeren Erscheinungsbild. Neue Materialien, die Digitalisierung bei der Planung bzw. im Bauwerk selbst, deutlich gestiegene Anforderungen hinsichtlich der Funktion von Gebäuden und natürlich das Thema Nachhaltigkeit – das sind nur einige der markanten Punkte. Wir haben nachgefragt und wollten wissen, was das in der Praxis bedeutet und natürlich wo es hingeht?

Herr DI Reiner, was sind aus ihrer Sicht die wesentlichsten Trends heute?

Horst Reiner: Ich spreche in der Architektur nicht gerne von Trends. Denn „Trends“ sind etwas oft rasch Vergängliches. Sprechen wir jedoch von Themen, die die Architektur von heute maßgeblich beeinflussen, dann sind das ganz klar der Klimawandel, die Umwelt und die „Zukunftsfähigkeit“ der Gebäude. Dazu gehört auch die Betrachtung des Gebäudes als CO2 Treiber – was verursachen unsere Gebäude bei der Errichtung, im Betrieb und bei der finalen Entsorgung? Mit diesen Themen müssen wir uns intensiv beschäftigen. Darum haben wir im vergangenen Jahr den „ATP Green Deal“ ins Leben gerufen. Das heißt, wir wollen proaktiv in Richtung CO2-neutrale Gebäude planen. Damit sehen wir uns als Impulsgeber für die Zukunft.rlassen.“

In einem Radiobeitrag war vor kurzem zu hören, dass etwa 38 Prozent des globalen CO2 Ausstoßes von Gebäuden verursacht werden – stimmt das?

Das klingt durchaus realistisch – je nach Betrachtung kann es sogar noch mehr sein. Alleine der Betrieb eines Gebäudes verursacht in unseren Breiten direkt und indirekt schon rund 40 Prozent des gesamten lokalen CO2 Ausstoßes. Nicht nur durch den Betrieb im engeren Sinn, sondern auch durch die Lage und Konzeption. Der Verkehr, der durch den Standort verursacht wird, ist einzukalkulieren. Es stellt sich also nicht nur die Frage „Wie konzipiere ich ein Gebäude?“, sondern auch „Wo platziere ich es am besten?“. Dem „Bestand“ kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Das hat viel mit Flexibilität und Nachnutzung zu tun – auch die sollte man mitplanen. Nicht zu vergessen: Jedes Gebäudes gehört ab dem Moment seiner Fertigstellung zum Bestand – diesen gilt es immer wieder zu hinterfragen und optimal zu nutzen. Provokant kann man sagen: Das effizienteste Gebäude ist jenes, das man gar nicht erst baut, weil man es durch andere Maßnahmen ersetzt hat.

Ist das nicht schlecht für Ihre Berufsgruppe?

Nicht unbedingt. Denn zum einen trifft das Thema „Umwelt“ uns alle und zum anderen bedarf es auch bei der Revitalisierung einer äußerst umfangreichen Planung. Kommen wir auf die Flexibilität zurück, von der ich gesprochen habe. Die effizientesten Gebäude, die wir in Wien kennen, sind die Gründerzeitbauten. 90 Prozent unserer Stadt bestehen aus diesen Gebäuden, die zwischen 1850 und 1900 zur Stadterweiterung gebaut wurden. Sie werden – nicht zuletzt dank ihrer Volumetrik und Standardisierung – seit über hundert Jahren unterschiedlich genutzt. Das ist echte Effizienz.

Und wie sieht es bei diesen Bauten thermisch aus?

Sie sind thermisch durchaus gut, da sie aus Ziegelwänden bestehen. Und sie lassen sich meist thermisch weiter optimieren. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die C02-Neutralität. Im Gegensatz zu den Gründerzeitbauten sind Industrie- oder Wohngebäude aus der Nachkriegszeit aufgrund ihrer rigiden Struktur und der bautechnischen Qualität nur schwer „umzunutzen“. Wenn also nur ein zumindest teilweiser Abriss bzw. eine Neuerrichtung bleibt, dann ist die C02-Bilanz natürlich sehr schlecht.

Angesichts dieser Themen und im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung: Wo geht es hin in der Architektur in Sachen Design, Funktion und Werkstoffe?

Der römische Architekt Vitruv hat vor über 2.000 Jahren Thesen aufgestellt, die auch heute noch Gültigkeit haben. Das Gebäude muss drei Dinge können. Venustas – Schönheit, Utilitas – Gebrauchsfähigkeit und Firmitas – Standfestigkeit. Das ist im Grunde unverändert. Schönheit geht mit dem Design Hand in Hand, Flexibilität gehört zur Funktion bzw. Gebrauchsfähigkeit und die Standfestigkeit bedeutet nicht nur, dass Gebäude statisch stehen müssen, sondern auch viele Jahre überdauern sollen. Diese Thesen haben noch immer Gültigkeit.

Die voranschreitende Digitalisierung ist auch bei Gebäuden ein zentrales Thema. Was bedeutet das für Sie, wenn Sie an ein Gebäude herangehen?

Wir haben schon im Jahr 2008 als Vorreiter in Österreich mit der Digitalisierung der Planung begonnen. „Building Information Modeling“ bedeutet, dass wir heute keine zwei- oder dreidimensionalen Pläne zeichnen, sondern einen digitalen Zwilling des Gebäudes aus Elementen in einem Modelliersystem erstellen.

Wie funktioniert das in der Praxis?

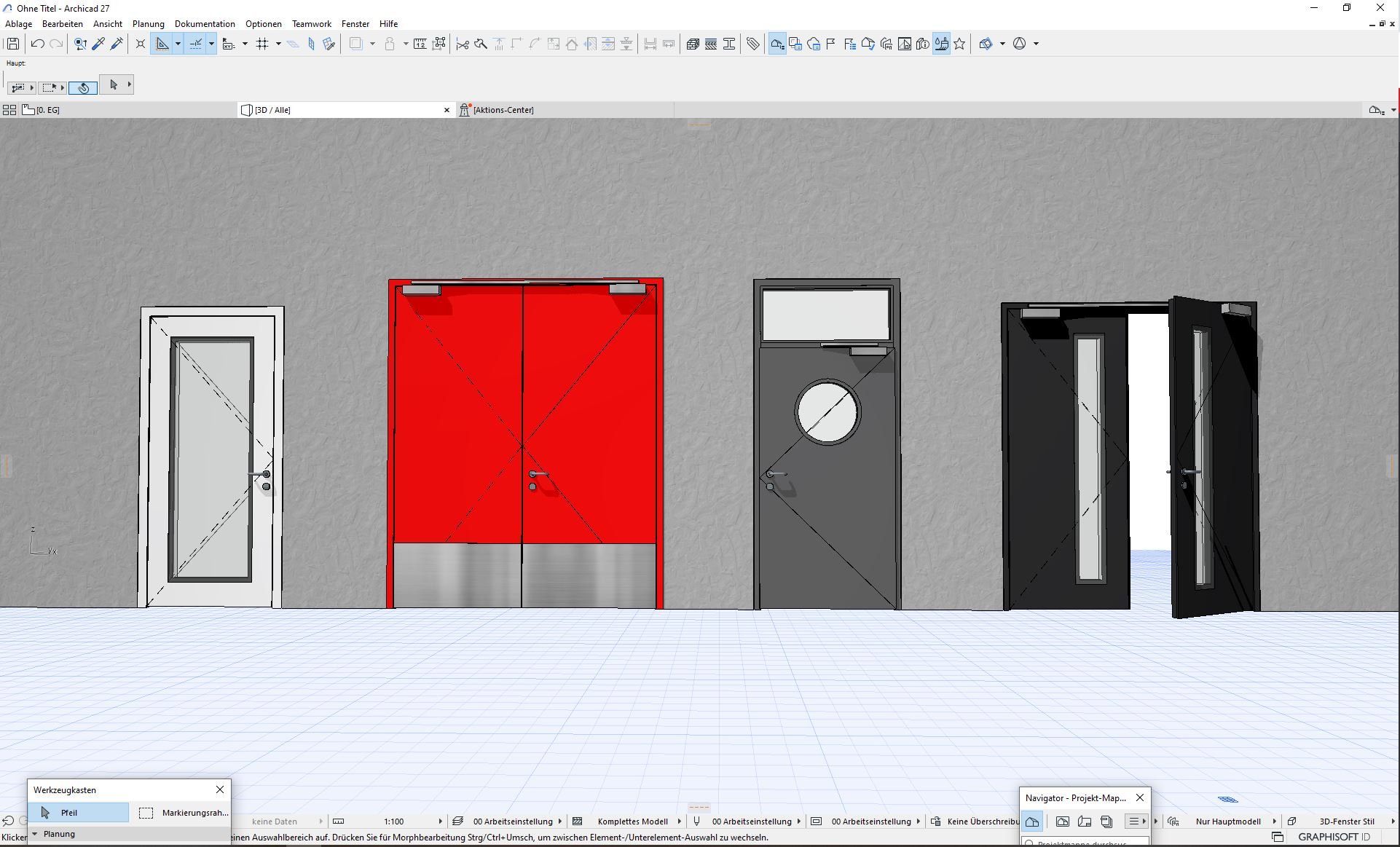

Wir bauen digitale, virtuelle Elemente. Eine Türe wird beispielsweise im herkömmlichen zweidimensionalen Plan als Viertelkreis dargestellt, ein Mittelstrich und die Maßangabe z.B. 80/200. Dieses Symbol stellt dar, in welche Richtung eine Türe aufgeht, wie breit und wie hoch sie ist – und dann gibt es ggf. noch eine Bezeichnung für eine Brandschutzqualifikation. Eine Tür hat aber noch eine Vielzahl an weiteren Funktionen und Informationen, die der klassische Plan nicht abbilden kann. Dafür gibt es zusätzlich eine Türliste. In der stehen dann 40 bis 50 ergänzende Definitionen der jeweiligen Türe. Welches Material, welche Oberfläche, welcher Beschlag, ist sie elektrisch versorgt, mit Elektronik ausgestattet und welche Funktionen besitzt sie? Rein optisch schauen Türen auf dem Plan heute noch so aus wie früher – sie sind aber hochkomplexe digitale Elemente, die mit vielen Zusatzinformationen versehen sind. Klickt man eine Türe im digitalen Modell an, bekommt man alle Informationen angezeigt. Zum Beispiel: Wer hat sie produziert, wann wurde sie von wem eingebaut, was hat sie gekostet, wann läuft die Gewährleistungsfrist ab oder wann ist eine Wartung fällig.

Sie haben also einen digitalen Zwilling mit allen Features und allen Lifetime-Informationen dazu?

Genau. Und dieses Beispiel „Türe“ kann man auf das gesamte Gebäude übertragen. Jedes eingesetzte Element hat eine Geschichte und diese Geschichte bildet das Modell ab. Das geht aber nicht nur bei Bauelementen, sondern auch bei allen technischen Anlagen, wie Lüftungsgeräten, Trafos oder Leuchtelementen.

War so eine Entwicklung für Sie vorhersehbar?

Ich komme aus der Generation der „klassischen“ Planzeichner, durfte also die ganze Entwicklung selbst miterleben. Dennoch oder gerade deshalb empfinde ich es manchmal als erstaunlich, was heute alles möglich ist. Ich sehe hier ein enormes Potential, denn die Baubranche nutzt – im Gegensatz zu vielen anderen Industriezweigen – die Digitalisierung im Grunde heute noch recht wenig. Das Bauen selbst passiert wie eh und je. Die Produkte, die verbaut werden, und die Planung sind hingegen zunehmend digitalisiert.

Bleiben wir bei den Produkten. Was sind für Sie als Architekt heute zentrale Forderungen an die Hersteller?

Die meisten Hersteller sind bei der Digitalisierung ihrer Produkte heute sehr weit. Wir setzen aber immer eine Vielzahl an Produkten ein. Für uns ist es daher wichtig, dass wir alle diese Produkte kombinieren können. Leider digitalisieren viele Hersteller aber nur für sich, mit einer eigenen Systematik. Es kommt aber auf das Zusammenspiel an. Das Ergebnis ist oft ein Überfluss an Daten aber nur ein Minimum an brauchbaren integralen Informationen.

Das heißt, die „Puzzlesteine“ passen nicht immer zusammen und / oder Sie haben großen Aufwand, die Daten zu synchronisieren?

Ja, so ist es. Es geht ja letztendlich nicht nur um das Zusammenspiel im virtuellen Bereich, sondern auch bei den konkreten Produkten selbst, zum Beispiel in der Haustechnik, also die Anwendung der Mess- Steuer- und Regeltechnik vor Ort.

Sie arbeiten seit vielen Jahren mit Peneder zusammen. Was macht diese Zusammenarbeit für Sie aus?

Grundvoraussetzung ist, dass die Qualität der Produkte überzeugt – das sehe ich hier jedenfalls gegeben. Das Unternehmen ist aber auch sehr innovativ – es arbeitet an seinen Lösungen immer weiter und berücksichtigt dabei die Anforderungen und Bedürfnisse des Marktes. Nicht zu vergessen ist die Beratung. Ich schätze es sehr, dass es für jede Anforderung das richtige Produkt gibt und dass bei Herrn Hollerer und seinem Team die beste Lösung nicht immer die teuerste sein muss. Unsere Ansprechpartner kommen manchmal auf Ideen, die wir so zunächst gar nicht „auf dem Radar“ hatten – das begeistert.

Kommt es Ihnen bei der Planung entgegen, dass bei Peneder jede Türe ein Unikat ist?

Ein ganz wichtiger Punkt! Denn zwischen dem Plan und der Realität auf dem Bau gibt es oft deutliche Unterschiede –ein echtes Spannungsfeld. Digitalisierung hin oder her – es ist heute längst nicht selbstverständlich, jede Öffnung exakt so zu bauen, wie sie laut Plan sein sollte. Da wären neue Lösungen durchaus hilfreich. Weil es diese noch nicht gibt, ist es umso wichtiger, dass Peneder auf der Baustelle Naturmaße nimmt und die Produktion entsprechend ausrichtet.

Aber Sie planen nicht konkret Peneder-Türen ein?

Wir schlagen unseren Bauherrn Leitprodukte vor und planen generisch, um Wettbewerb zu ermöglichen. Die Qualität der Produkte und die Lieferzeiten sprechen jedoch oft für Peneder.

Was macht aus Ihrer Sicht das Thema Brandschutz bei heutigen Gebäuden zur Herausforderung für Architekten?

Der Brandschutz von Gebäuden hat eine wichtige Prämisse: Er dient dem Schutz von Menschen – wir entwickeln mit Fachleuten dementsprechende Brandschutzkonzepte. Dabei geht es meist um das Öffnen oder Schließen von Räumen. Die Firma Peneder entwickelt hierfür perfekte Produkte. Klassische Türen oder Brandschutztore, die beinahe komplett verschwinden aber im Falle eines Brandes zentralgesteuert aus- oder herunterfahren sowie Sonderlösungen mit speziellen Features. Wichtig ist, dass Brandschutz und Design heute kein Widerspruch mehr sein muss. Das breite Angebot von Peneder ist da ein großer Pluspunkt.

Abschließend möchten wir Sie um einen Blick in die Zukunft bitten. Was würden Sie sich im Hinblick auf die Türen von morgen wünschen?

Eine interessante Frage! Eine Türe könnte ja grundsätzlich „Geschichten“ erzählen. Wenn sie „denken“ könnte, wüsste sie, wer gerade im Raum ist, wer wie lange drinnen war oder wer wann hinein- bzw. herausgegangen ist – unpersonalisiert und ganz ohne zusätzliche Zutrittskontrolle, wie Key-Cards oder dergleichen. Dieses Wissen könnte man nutzen – zum Beispiel im Rahmen der Haustechnik. Räume können über Sensoren überwacht werden, die helfen, den Raum digital zu kontrollieren und zu konditionieren. Teile davon könnte eine „intelligente“ Türe übernehmen. Dabei geht es zum Beispiel um die Luftqualität, Temperatur oder Beleuchtung. Muss ein Besprechungsraum wirklich immer beheizt werden, selbst wenn den ganzen Tag niemand drinnen sitzt? Gerade für das Energiemanagement würde das spannende Möglichkeiten eröffnen, ohne dafür zusätzliche Sensorik im Raum verbauen zu müssen. Ein bisschen mehr Technik direkt an der Türe könnte da hilfreiche Informationen liefern. Das wäre aus meiner Sicht der nächste Level der Digitalisierung von Tür und Tor.

Bist du neugierig geworden? Möchtest du wissen, was heute schon alles möglich ist?

Dann lass dich von unserer breitgefächerten Produktvielfalt inspirieren.

ATP architekten ingenieure

ATP Wien Planungs GmbH

Landstraßer Hauptstr. 99-101

1030 Wien Austria

Tel +43 (1) 711 64-0

Fax +43 (1) 711 64-660